7月19日,据大华银行发布的《大华银行企业展望调查报告2025(中国内地篇)》显示,尽管成本压力、用工难题及地缘政治风险持续让中国企业发展承压,但多数企业预计2026年起市场将进一步改善。在针对供应链的调研中,中国企业正在加速布局“中国+N”供应链,东盟成为核心支点。

多数企业预计2026年起市场将进一步改善

报告显示,虽然78%受访的中国企业表示2024年业绩相较前一年有所提升,但营运成本高(44%)、劳动力成本上升(35%)及经济的周期性波动(32%)等因素都一定程度地影响了企业当下的信心,特别是制造业企业相较其他行业明显压力更大。

多数企业预计2026年起市场将进一步改善,并将供应链重构、海外扩张、数字化转型、可持续发展和劳动力管理深度融入未来三年的核心业务战略。

针对美国管税风险 超过70%受访企业早已采取措施

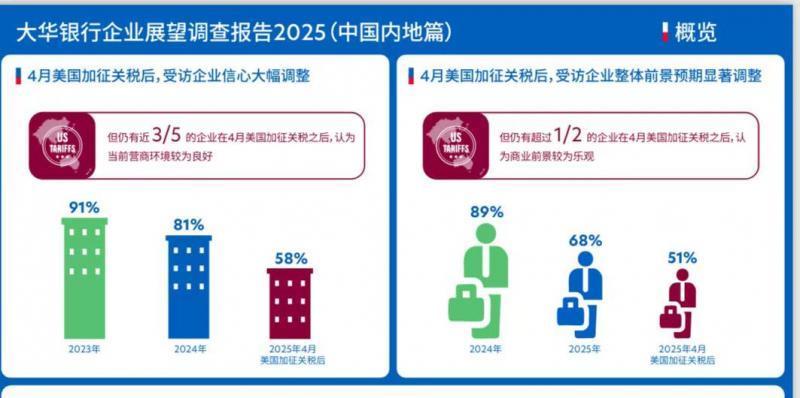

针对美国4月初宣布的大规模对等关税,报告也特邀部分企业家进一步做了调研。结果显示关税政策对包括中国在内各调研市场企业的商业信心和市场预期都造成了不同程度的冲击。但超过70%的国内受访企业表示早已采取措施,包括以数字化降本增效,更加注重本地化和多元化,以及持续深化供应链韧性建设,将美国关税政策波动的影响降至最低。

同时受访企业表示,为了削弱关税波动所带来的影响,也切实需要一些支持措施,特别是财政支持(95%)、贸易和供应链支持(75%)以及针对不同市场环境的咨询和培训(41%)。 44%受访企业也认同与主要市场建立的双边自由贸易协定将更加有助其应对关税所带来的负面影响。

供应链提档升级 从“中国+1”转向“中国+N”

在针对供应链的调研中,国内受访企业公认的三大挑战包括:供应成本上升、采购挑战和营运资金管理困难。地缘政治波动也给企业的供应链带来不同程度的冲击。由于缺乏足够的资源储备,中型企业受到地缘风险的冲击程度是大型企业的1.5倍。

值得关注的是,推进供应链的本地化、多元化和数字化,是中国企业强化供应链韧性的主要手段。1/3的企业表示已实现供应商来源的多元化。供应链出海,实现采购、生产和销售的本地化,也是不少企业的必选项。调查显示,东盟仍被国内企业视为最重要的海外采购市场(40%),终端市场(37%)和未来投资目的地(48%)。其中以马来西亚最受青睐,泰国、新加坡、印度尼西亚也热度不减。

与此同时,中国企业也在积极开拓北美、北亚其他地区及欧洲等高潜力客户市场,多点构建更具韧性的全球供应链网络,进一步增强企业的抗风险能力。

“企业供应链策略正从‘中国+1’加速转向更稳健的‘中国+N’。而东盟作为核心枢纽的地位日益凸显。”大华银行中国批发银行部主管、企业银行部主管兼北京分行行长辛韬表示:“凭借大华银行广泛的网络优势、遍布主要市场的服务团队、特色的外国直接投资咨询服务和强大的跨境金融解决方案,能够支持企业打通供应链的上下游资源,构建多元化、敏捷且有韧性的区域供应链网络。”

企业发展长期主义下的多引擎

调查报告显示,在全球经济不确定性加剧的背景下,中国企业坚持长期主义的导向,通过数字化转型和可持续发展战略增强韧性,同时新一代企业家的崛起也为企业发展注入了新动能。

90%的国内受访企业已实施数字化方案,数字化应用正持续深化并取得显著成效,其中中型企业在降本增效方面表现尤为突出。在以科技赋能新质生产力过程中,企业纷纷布局人工智能(67%)、自动化(52%)、云计算(52%)及生成式AI(41%)等前沿技术。尽管54%的企业认为实施数字化成本较高,但近八成企业依然计划在今年增加10%以上的数字化投入。数字化成熟的企业会更倾向于寻求专家指导和咨询支持。

超半数国内受访企业表示,已开始在一个或多个领域实施可持续实践。在可持续实践的细分赛道中,油气(70%)、医疗健康(62%)和制造业(60%)均处于领先地位。未来企业将重点优化能源利用效率,建立可持续运营流程。

文/北京青年报记者 蔺丽爽

编辑/贺梦禹配资推荐网

盛康配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。